炭素の化学的性質

炭素は、元素記号C、原子番号6の非金属元素です。以下の化学的性質によって、多様な物質を形成します。

- 価電子数: 炭素は4つの価電子を持つため、他の原子と4つの共有結合を形成できます。この性質により、炭素原子同士が鎖状や環状に結合し、膨大な数の有機化合物を形成します。

- 結合の多様性: 単結合、二重結合、三重結合を形成できるため、多様な構造を持つ化合物を生み出します。

- 安定性: 炭素原子同士の結合は強く安定しているため、多くの有機化合物は熱や化学反応に対して比較的安定です。

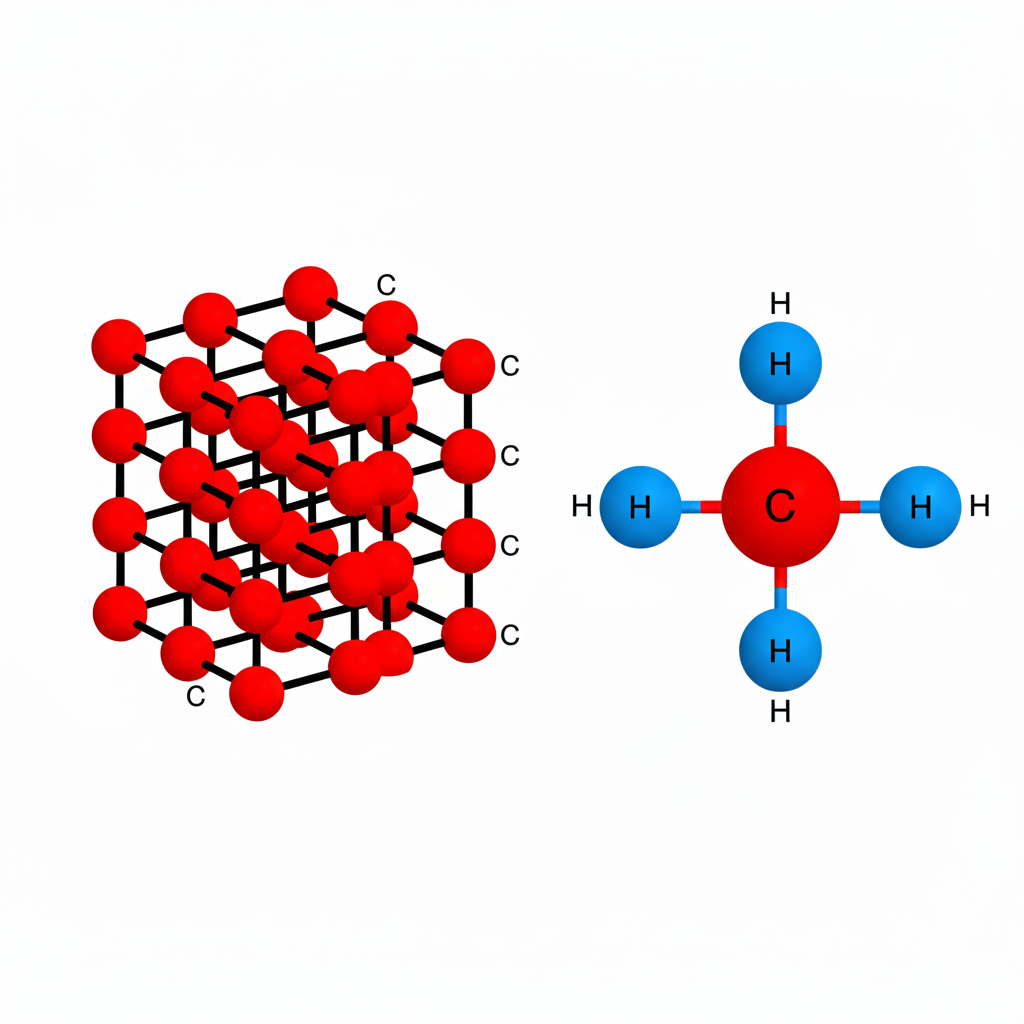

- 同素体: 同じ炭素原子のみで構成されていながら、結合様式の違いによって全く異なる性質を持つ同素体が存在します。

- ダイヤモンド: 炭素原子が正四面体構造で結合した非常に硬い結晶。

- グラファイト(黒鉛): 炭素原子が六角形の平面状に結合し、層が積み重なった構造。

- 酸化と還元: 炭素は酸化されると二酸化炭素(CO₂)となり、還元されると一酸化炭素(CO)や炭化水素になります。これは、燃焼反応や製鉄プロセスで重要な役割を果たします。

はい、ちょっと難しいですよね。もう少しわかりやすく書いていきます。

炭素は「つなぎ役の達人」

炭素は、まるでレゴブロックの「つなぎ役ブロック」のような存在です。レゴのブロックは、いろいろな形のブロックを組み合わせて、家や車、飛行機など、たくさんのものを作れますよね。炭素もこれと同じで、他の原子と4つの手でしっかり手をつなぐことができます。

この「4つの手」という特徴があるから、炭素は以下のようなすごいことができます。

1. 長い鎖をつくるのが得意

炭素同士が手をつなぎ合い、まるで鎖のように長ーくつながっていくことができます。これによって、プラスチックや私たちの体をつくっているタンパク質のような、大きな分子を作ることができるのです。

2. いろいろな形をつくる

炭素は、手をつなぎ方を変えることで、全く違うものになります。

- 手をつないで頑丈な網目をつくると → ダイヤモンドになります。とても硬くて、壊れません。

- 手をつないで平らな板をつくると → **鉛筆の芯(黒鉛)**になります。層がペラペラとはがれるので、字を書くことができます。

このように、同じ炭素というブロックでも、つなぎ方一つで全く違う性質の物質になるのが、炭素のすごいところです。

炭素の「変身」能力

炭素は、他の原子と4つの共有結合を形成できるという特徴を持っています。この「4つの手」を使って、原子同士がどのように結びつくかによって、その姿と性質が劇的に変わるのです。

代表的な「変身」の例:同素体

炭素のこの能力を最もよく示すのが同素体です。同じ炭素原子だけでできていながら、結合の仕方が違うため、全く異なる物質として存在します。

- ダイヤモンド: 炭素原子が、それぞれ4つの別の炭素原子と強固に手をつないで、立体的な網目構造を作っています。この非常に強い結びつきのため、地球上で最も硬い物質となります。透明で電気を通さないという性質も持ちます。

- グラファイト(黒鉛): 炭素原子が、六角形の網状に手をつなぎ、それがシート状になって重なっています。層と層の間は弱い力で結びついているため、この層が簡単にずれたり、はがれたりします。この性質が、鉛筆の芯として文字が書ける理由です。また、層の中では電子が自由に動けるため、電気を通すという性質も持ちます。

ダイヤモンドとグラファイトは、同じ炭素原子でできていながら、その見た目も硬さも、電気を通すかどうかも全く違います。これは、炭素が原子レベルで「形を変える」ことによって、その性質も変えられるという、驚くべき特徴を示しています。

3. 生命の「土台」

私たちの体は、たくさんの複雑な分子でできていますが、その骨格のほとんどが炭素でできています。炭素は、水素や酸素など他の原子と手をつないで、生命活動に欠かせない重要な分子を作り出しているのです。

炭素は、物質の「つなぎ役」として、私たちの身の回りのあらゆるものに存在している、とても特別な元素なのです。

二酸化炭素と炭素の関係

炭素は、先ほどもお話ししたように「つなぎ役の達人」です。二酸化炭素(CO₂)は、この炭素原子が、酸素原子(O)と手をつないでできた分子です。

- 炭素(C): 中心にいて、2つの手(結合)で酸素原子と手をつなぎます。

- 酸素(O): 炭素の両側にいて、炭素と手をつなぎます。

化学式では、これをO=C=Oと表現します。炭素が中心にいて、両側に酸素が二重結合で結びついていることを示しています。

二酸化炭素の特徴

炭素の性質が、二酸化炭素の様々な特徴を生み出しています。小学生の時に習ったかとおもいますが、光合成は、植物が太陽の光を利用して、自分たちのための栄養(ブドウ糖)を作り出すプロセスです。このとき、二酸化炭素が非常に重要な役割を果たします。

- 二酸化炭素を吸収する 植物は、空気中にある二酸化炭素を葉の裏側にある「気孔」という小さな穴から吸い込みます。この二酸化炭素が、光合成の主要な材料となります。

- 水を吸い上げる 同時に、根から水を吸い上げます。

- 太陽の光で反応させる 葉にある葉緑体(ようりょくたい)が、太陽の光のエネルギーを使って、吸収した二酸化炭素と水を化学反応させます。

- 栄養と酸素を作り出す この反応によって、植物の栄養となるブドウ糖(炭水化物)が作られます。そして、その際に、人間や動物が呼吸に使う酸素が副産物として排出されます。

このプロセスを化学式で表すと以下のようになります。

6CO2(二酸化炭素)+6H2O(水)+光エネルギー→C6H12O6(ブドウ糖)+6O2(酸素)

1. 気体である理由

二酸化炭素は、分子同士がバラバラに存在する気体です。これは、炭素と酸素が手をつないで作る分子が、小さく、他の分子と強く結びつくことがないためです。そのため、私たちの周りの空気に含まれています。

2. 地球温暖化の原因

二酸化炭素は、目に見えない気体ですが、地球の気温を保つ「温室効果ガス」の一つです。これは、太陽の熱を閉じ込める働きがあるためです。人間が石油や石炭といった炭素を含む燃料を燃やすと、大量の二酸化炭素が発生し、地球温暖化の原因となっています。しかし、光合成で書いたように、植物の光合成は二酸化炭素を材料に炭素を固定してくれる(地球温暖化ガスである二酸化炭素の場合は固定炭素ともいいます)重要な役割を担っていることも覚えておいてください。

3. 生命のサイクルに不可欠

植物は、光合成で二酸化炭素を吸い込み、炭水化物という生命のエネルギーに変えています。私たち動物は、その植物を食べて生き、呼吸で二酸化炭素を排出します。このように、二酸化炭素は、地球上の生命活動における炭素の循環(炭素循環)の中で、非常に重要な役割を果たしています。

炭素の特性が表れた、私たちの生活や地球環境に深く関わる物質なのです。

炭素は、原子同士の結合の仕方を変えることで、全く異なる形や性質を持つ物質を作り出すことができます。

まとめ

このように、炭素はただ存在するだけでなく、原子同士の結びつき方を自在に変えることで、硬い宝石にも柔らかい筆記具にもなる、非常にユニークな元素です。炭素のこの「変身」能力こそが、私たちの身の回りの様々な物質や、生命の複雑な構造を生み出す土台となっています。また、地球にとっても大事な物質で、循環しているということを覚えていてください。

最後までご覧いただきありがとうございました。

このブログが気に入ってもらえたら、Xのフォローお願いします。新しい記事を公開したらポストしてお知らせします。よろしくお願いします。